Portada

Recuerdos de la revista Teatro (1952-1957)

Colección Libros de la Academia

Publicado por la Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE)

www.academiadelasartesescenicas.es – comunicacion@academiaae.es

En colaboración con el Centro de Documentación Teatral

www.teatro.es

Con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y de la Fundación Aisge

Directora de Publicaciones de la AAEE: Liz Perales

Consejo de Publicaciones de la AAEE: Antonio Castro, Ignacio García May, Julio Huélamo y Margarita Piñero

© De los artículos reproducidos: sus autores

© De la presentación: Javier de Dios

© De los epílogos: Antonio Castro Jiménez e Ignacio García May

© De esta edición: Academia de las Artes Escénicas de España

Todos los derechos reservados

Diseño de cubierta: Mola Studio

Producción: www.spandaeditorial.com

ISBN del libro impreso: 978-84-949059-3-3

ISBN del libro electrónico: 978-84-949059-2-6

Depósito legal: M-4662-2019

Versión electrónica disponible en www.academiadelasartesescenicas.es

«Acaba de aparecer, primorosamente editada, una revista que faltaba en nuestra antología de publicaciones: la revista del teatro. En su declaración de propósitos, los directores –Manuel Benítez Sánchez-Cortés y Juan Manuel Polanco– afirman que sus propósitos son informar con la mayor probidad de los sucesos teatrales españoles y extranjeros; proporcionar un terreno adecuado para el desenvolvimiento de los estudios sobre estética teatral y dar a conocer obras y versiones importantes. Estos objetivos se cumplen ya en el primer número generosamente. Una espléndida antología de firmas –Gregorio Marañón, Fernández Cuenca, Zúñiga, Calvo Soltelo, Escobar, Buero, Pemán, Cayetano Luca de Tena, Ruiz Iriarte, Haro y otros– rodea el texto íntegro con notas, acotaciones, figurines y bocetos de El alcalde de Zalamea. Y el conjunto tiene un aire elegante y atractivo».

Nota del diario ABC sobre la aparición del número 1 de la revista Teatro

(7 de diciembre 1952).

En el año 2003 el Centro de Documentación Teatral del INAEM (CDT), entonces dirigido por Julio Huélamo, digitalizó todos los números de la revista Teatro (1952-1957) y los puso a disposición de público y estudiosos en formato electrónico, tal como había hecho con otras importantes revistas teatrales como Yorick, Pipirijaina, El público y Primer Acto. Hoy, gracias a la iniciativa de la Academia de las Artes Escénicas de España y a la colaboración entre ambas instituciones, ve la luz este volumen recopilatorio de artículos de Teatro que, sobre la base de aquellos materiales digitalizados en 2003, nos invita a valorar de nuevo esta publicación.

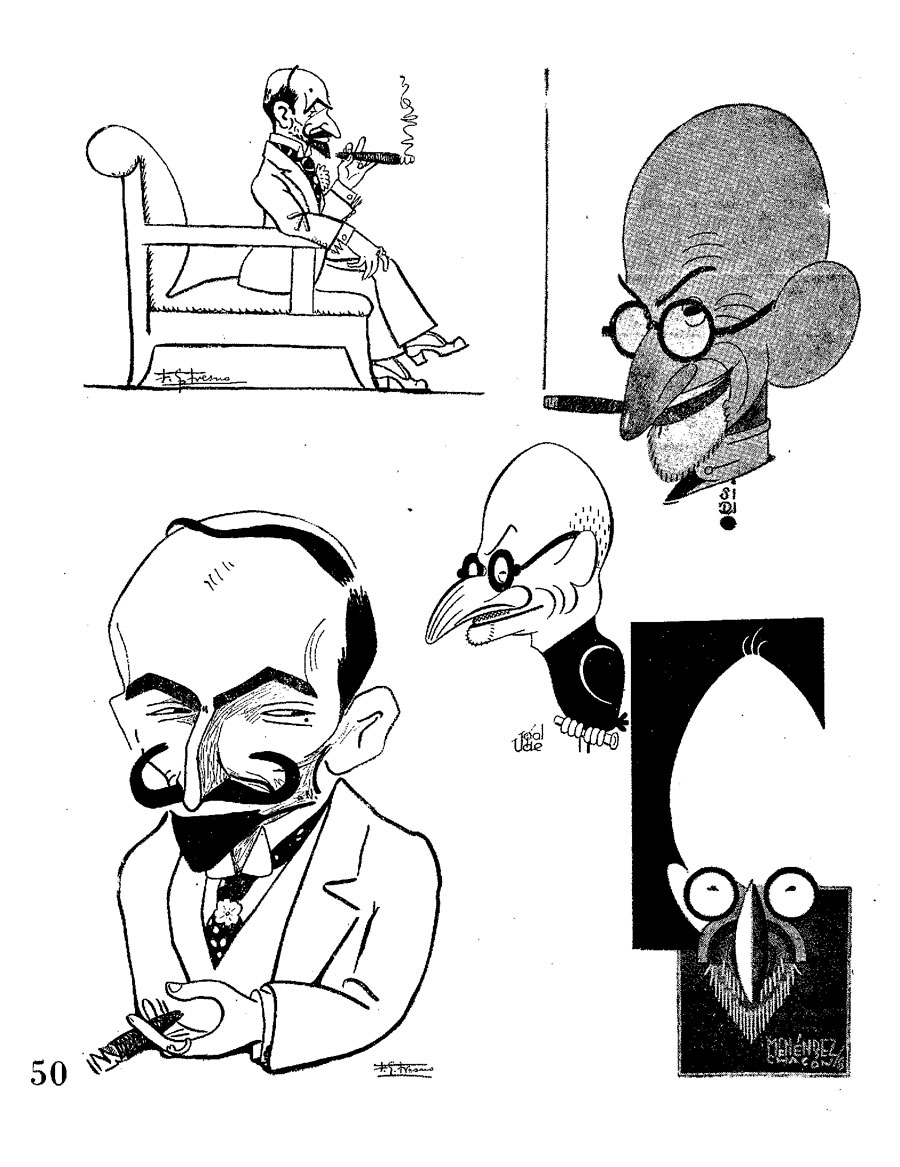

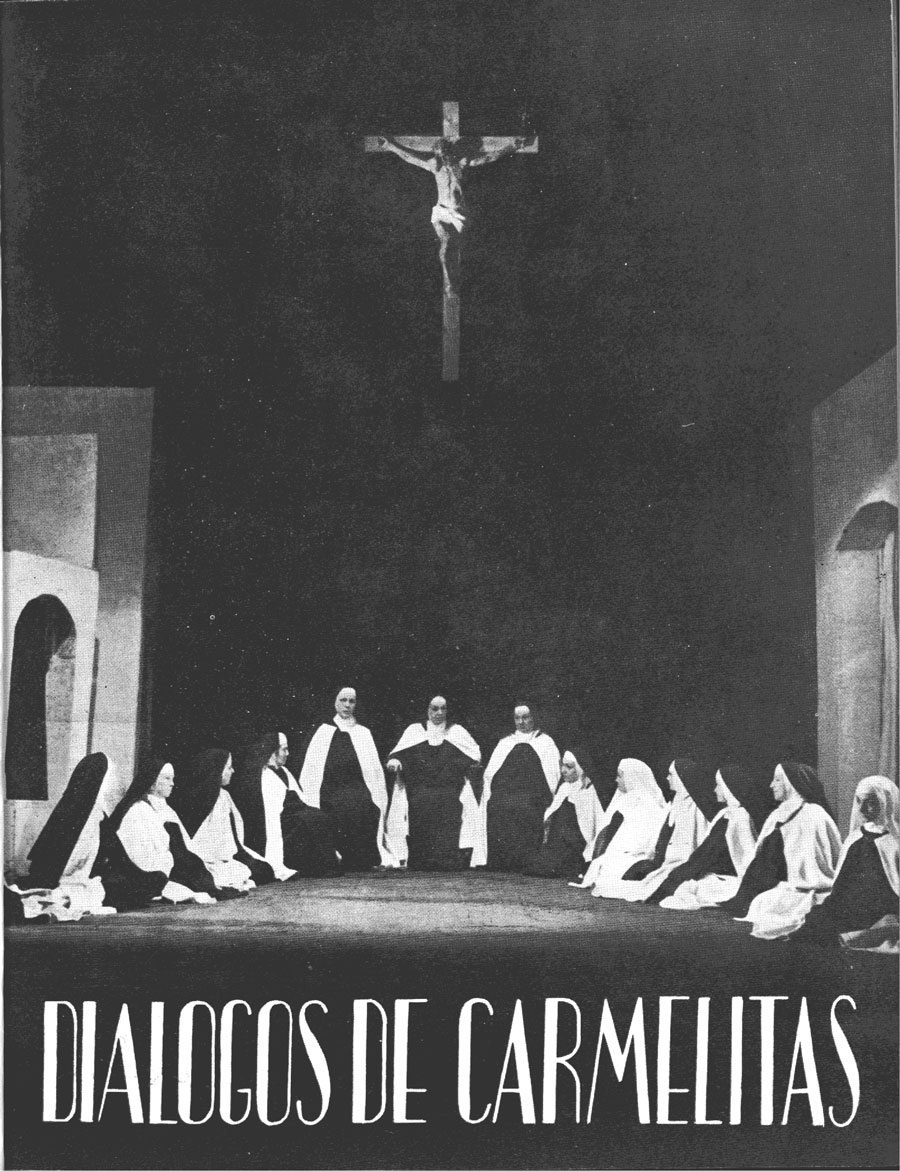

A lo largo de sus seis años de existencia, Teatro prestó atención periódica a la actualidad de los escenarios españoles y extranjeros y recogió no solo la noticia de estrenos y giras, sino también la crítica de los espectáculos a los que se aludía, fotografías, caricaturas, bocetos de figurines y escenografías, reseñas de publicaciones y artículos de opinión firmados por un heterogéneo grupo de colaboradores. Desde la convicción de la vitalidad del teatro y la necesidad de apoyarlo –«que todos los esfuerzos se estimulen hacia una producción intensa y honrada. Demos un crédito y un margen de confianza a cuantos trabajan hoy en nuestro teatro», se lee en el editorial que abre el número de diciembre de 1952, toda una declaración de intenciones–, la revista pretendió dar cuenta tanto de las manifestaciones teatrales más exitosas y populares como de propuestas más innovadoras. A esta vocación de reflejar de manera integral e integradora la actualidad escénica se sumó una amplia intención divulgativa que no descuidaba los escenarios internacionales, como muestran las secciones dedicadas a los estrenos en Nueva York, París, Londres, Berlín, Buenos Aires o Roma. Por otro lado, en no pocas ocasiones el enfoque de los artículos perseguía realizar un diagnóstico de la situación vigente en determinados géneros o tipologías de espectáculos en España –la danza, el circo, el teatro de cámara, por ejemplo–, con el fin de propiciar la reflexión sobre ellos y establecer, en lo posible, pautas fiables de valoración.

Si tenemos todo esto en cuenta, podríamos afirmar que el interés de la revista Teatro, vista la publicación desde nuestros días, trasciende lo meramente relacionado con datos y anécdotas para ofrecernos el panorama de una época y de su particular manera de entender y considerar las artes escénicas y a sus profesionales. Un panorama subjetivo, parcial y acotado en el tiempo, si se quiere, pero no por ello menos valioso, tanto por lo ecléctico –que no disperso– de su contenido como porque supuso entonces un proyecto ambicioso de difusión y atención sistemática tanto a lo que se representaba sobre los escenarios como a sus creadores.

Considero, pues, una feliz circunstancia esta colaboración entre la Academia de Artes Escénicas y el Centro de Documentación Teatral, que facilita que usted tenga ahora en sus manos esta antología de artículos de Teatro. Una colaboración que no solo puede considerarse lógica y natural, dado el carácter y objetivos de ambas instituciones, sino que además remite al sentido último del Centro: la conservación y difusión de los materiales que atestiguan pasado y presente de nuestras artes escénicas, con el compromiso decidido de poner a disposición de profesionales e investigadores, bien en nuestra sede, bien mediante el portal teatro.es, las casi diez mil grabaciones audiovisuales, trescientas mil fotografías, quince mil programas de mano, mil grabaciones de audio y medio millón de documentos de prensa de que dispone el CDT en sus fondos. En definitiva, un insustituible patrimonio que nos pertenece a todos y constituye una valiosísima parte de la memoria escénica y colectiva de nuestra sociedad.

Javier de Dios

Director del Centro de Documentación Teatral – INAEM

Esta revista ha nacido como una profesión de fe en nuestra profesión actual. Al margen de cuantos se empeñan en negar validez a las cosas propias o se afanan por una engañosa exigencia de perfección, TEATRO quisiera afirmar y defender, ante todo, una realidad evidente. Desde luego, se habla mucho ‒como en el Siglo de Oro, como siempre...‒ de que una «grave crisis» amenaza, con peligro de muerte, la vida del teatro en España. Bueno está que nos inquietemos por ello si ante la palabra y el posible hecho de esa «crisis», se adopta la actitud razonable: esto es, la de una vigilante preocupación. Pero será estéril, además de falso, que se confunda con una equivalencia de agotamiento final. Pocas cosas tendremos tan poco apagadas como nuestra vida teatral: esa «crisis», si se quiere insistir en ella, tiene muy poco de agonía y, en cambio, tiene mucho de «estirón» de juventud.

Difícilmente podría ser de otro modo en un país como España, en donde el teatro tiene probablemente la más ancha resonancia popular. Donde el teatro ha calado hasta las entrañas del pueblo, desentendiéndose de cualquier estrechez minoritaria para ir a buscar un eco de comprensión en las gentes y rincones más humildes. Es posible, que la contrapartida de esta popularidad nos prive de poder incluir en el índice de nuestros índices de exportación ese teatro intelectual, para turistas y diletantes, al que tampoco conviene desdeñar. Pero a la hora de medirle la vitalidad al nuestro, lo que hay que tener presente, en primer término, es ese carácter colectivo hasta lo multitudinario, so pena de que el termómetro no nos marque nada ante una comedia de los Quintero, o se nos rompa ante una comedia de Calderón.

Claro está que la pujanza y el hecho social de nuestro teatro no pueden llevarnos a defender, ni siquiera a tolerar, determinadas debilidades y ramplonerías. Pero debe servir, eso sí, para saber apreciarlas en su medida justa como malas hierbas inevitables junto a la raíz de cada tronco aislado y fructífero. Pretender, como parece que pretenden algunos, que todos los años surja una comedia con proyección de obra genial, es absurdo. Entre otras razones no menores, por la singularidad que requiere una producción de ese carácter; pero además, porque la perfección no es la genialidad y ya es ardua tarea para el hombre conseguir un grado de perfección. Dejemos a las generaciones posteriores que juzguen luego y aparten de la cosecha de estos años lo que pueda haber excelente. Y mientras, que todos los esfuerzos se estimulen hacia una producción intensa y honrada. Demos un crédito y un margen de confianza a cuantos trabajan hoy en nuestro teatro. Pero sin apremios ni estridencias. El teatro es un juego, un juego casi divino, pero juego al fin, y no conduce a nada incorporarse a él con mal humor y en plan de aguafiestas. Y, sobre todo, no se olvide de que no son grupos ni tertulias los que dan vida al teatro. Que más acá de las candilejas, quien está es el pueblo.

... Puede que dentro de cien años

lo veamos todos un poco más claro.

Por Antonio Buero Vallejo

En estos tiempos nuestros, cuando el gusto y el interés de las gentes por la escena parece crecer en extensión y en profundidad, el movimiento de los llamados teatros de cámara3 rebrota una y otra vez, con elogiable insistencia, sobre el ahogo de las dificultades económicas o de la indiferencia preconcebida. ¿Teatros de cámara? Sí. Como si dijésemos música de cámara. Pero la música de cámara hace mucho tiempo que se ejecuta en los conciertos multitudinarios; y la consoladora impresión de que las obras que se nos ofrecen en las sesiones experimentales de teatro no nos acarrean ningún mal ha trascendido también a los teatros comerciales y ha hecho posible para el gran público y para su despertar al gran arte del teatro la presentación, por ejemplo, de La muerte de un viajante, de Miller: esa tragedia de discutible técnica, pero de hermosa y limpia audacia, que tan prolongado éxito consiguió en la última temporada. O la de Llama un inspector: esa otra extraordinaria obra de Priestley que conquistó al público por la humanidad de su tremendo tema y por la clásica belleza de su desarrollo.

El hecho es significativo, y puede tal vez ayudarnos a replantear el verdadero sentido que las sesiones de teatro de cámara debieran tener para nosotros. Pues un concepto que encuentro equivocado de raíz parecía sostener que tales espectáculos no podían ni debían trascender al espectador medio. Un público escogido, a salvo de venenos y riesgos por su elevada formación, sería el exclusivamente destinado a presenciar obras que, por la rareza de su estética o la osadía de su tema, no serían aptas en absoluto para los más. Una especie de terreno acotado –en el que, paradójicamente, cualquiera puede entrar si se abona– y en el cual, por unas monedas, Fulano y Zutano podrían sentir la embriagadora sensación de encontrarse diferenciados, partícipes de un coro de expertos y capaces de gustar las mieles de lo exquisito, raro y singular.

Pero los teatros experimentales nunca han sido ni pueden ser tal cosa, porque su objeto, como el de todo teatro, es el de llevar su lección al gran público. La experimentación de una obra o un estilo rara vez es arbitraria; se efectúa sobre el supuesto previo de su mérito, y, en ocasiones, sobre la seguridad de su excelencia teatral, por tratarse de comedia acreditada en otros países. En este caso, más que la prueba de una comedia difícil o peligrosa ante un público incontestable, lo que en realidad se efectúa, sepámoslo o no, es la experimentación educación– del espectador carente... o sobrado de prejuicios, ante una obra acaso admirable.

Cierto es que el público «de cámara» acierta, de hecho, en su repulsa de algunas de las obras que se le ofrecen; bien porque su montaje, interpretación o traducción se hicieron precipitadamente, bien por la mediocridad de la obra en sí. Sin embargo, los teatros experimentales del mundo entero nos han dado más de una vez la evidencia de que en sus filas militaron dramaturgos insignes a quienes se rechazaba en sus principios; y los españoles, la evidencia de que en ellos suelen caer y guarecerse, también de rechazo, parte de las mejores comedias de los autores extranjeros. Tales evidencias nos proponen, creo, un ejercicio de humildad más que de orgullo; de cautela más que de apresurada suficiencia; una invitación a sentirnos, como «selectos» favorecedores de la labor de los teatros de cámara, algo menos «soberanos» y algo más alumnos de una cátedra complicada.

Sólo en tal sentido puede ser aristocrático el movimiento de los teatros de cámara: en el sentido de reconocerle formador del gusto, vivificador sutil de la escena y no estéril reunión de elegidos. Los autores que revela, los estilos que descubre vienen, tarde o temprano, a incorporarse al repertorio de las compañías comerciales. Entender el teatro de cámara como un coto cerrado es reducir a minorías lo que para enseñanza de las mayorías se escribe. Es tratar de poner puertas al campo. En el ancho campo de la ciudad, las comedias de Miller y de Priestley trajeron al gran público la fuerza y la emoción reflexiva de lo que, a juzgar por sus argumentos, había que considerar como obras «de cámara». Esto es, naturalmente, un bien, y lo habría sido aun cuando tales obras no hubiesen gustado, por el momento, a la mayoría. Pero, al gustar, nos mostraron que la cuestión de las «salas de arte» y la de las comerciales es, en el fondo, la misma. Creo que ello debe animarnos a dar al público lo que es del público: el conocimiento de todas aquellas obras que, dentro de una recta intención de teatro de calidad, sean tan atrevidas por lo menos como las citadas de Miller y Priestley. Las de los autores españoles con preferencia, claro está; pues sería un peregrino modo de entender el fomento de nuestro teatro el reservar las más amplias facilidades de tema o expresión para nuestros colegas extranjeros. Sería algo así como una especie de barreras aduaneras al revés.

No. El florecimiento pleno de nuestro teatro no podrá conseguirse con asépticos temores, sino con valor y honestidad. Si el público multitudinario debe ser también, como el de los teatros de cámara, aplicado alumno antes que caprichoso «soberano»; si deseamos de su parte gratitud y calor, lo primero que tenemos que hacer es explicarle sin temor ni paliativos desde las tablas la difícil asignatura de la vida. Sin temor ni paliativos; la cátedra del teatro no debe explicarse de otra manera. Sólo así lograremos de los públicos las profundas y positivas reacciones por las que todo profesor aprende también de sus alumnos. La eficacia del teatro está en revelar, no en ocultar. La lección que nos da se desprende de la densidad del panorama humano que nos muestra y no de los pueriles intentos que a veces se hacen de convertirlo en un cándido y moralizador cuento para niños, del mismo modo que la humana lección de la pintura reside en su autenticidad y no en los infinitos cuadros malos que se pintaron para glosar una sentencia moral. ¡Gran responsabilidad la nuestra, si llegásemos a formar un público ávido de puerilidades y no de verdades! Gran error, también. Porque el espectador, como el niño, perdona la equivocación, pero no el engaño. Desea hondamente la verdad y se decepciona de sus educadores si descubre que estos no se la dan. Y, entonces, terminan por campar a sus anchas en el teatro... y, a veces, en la vida.

La inevitable irradiación hacia el gran público de las sesiones de cámara nos hace a todos, teatralmente, más hombres. Hombres aptos para la cortés atención, para el valor de las equivocaciones, para la serena evitación del error, para la civilizadora claridad.

Por Jaime de Armiñán

El teatro de cámara.

¿Qué es el teatro de cámara?

Y el otro...

De origen, el teatro de cámara es el que se representa para minorías. Sus antecedentes remotos se hallan en Fenicia. Los fenicios hacían pequeñas farsas para los nativos que querían engañar. Los griegos, en cambio, presentaban tragedias para los fenicios. De las tragedias griegas viven aún nuestros autores contemporáneos. Las farsas fenicias alimentan a los comerciantes del mundo entero.

«Cámara: sala o pieza principal de una casa».

Y en una casa no hay manera de meter un teatro.

De donde se deduce que el teatro de cámara es reducido, minoritario y... Iba a poner selecto, pero no todo lo pequeño es recomendable. Los bacilos son también chicos y al mismo tiempo nefastos.

El teatro de cámara es bueno o malo; pero que sea espectáculo para unos pocos no presupone bondad. Sin embargo, lo reducido de su ámbito es, casi siempre, indicio de selección.

¿Para qué sirve el teatro de cámara?

En primer lugar, y como tarea primordial, para enseñar al público. Debe ser maestro. Dentro de este círculo, y en segunda fase, traerá a España las obras que por su altura intelectual o por dificultades de otro orden no se pueden estrenar en el llamado «teatro ordinario». Y en tercer término está llamado a remozar nuestra pobre escena presentando directores, actores y autores que no tienen cabida en el «otro», porque son jóvenes, en el teatro la juventud es desdoro, o porque son inteligentes. Podríamos sazonar este párrafo con mil ejemplares: Tamayo, María Jesús Valdés, Mihura... Mihura dio el «salto» con Tres sombreros de copa, estrenado en teatro de cámara.

Y vamos al primer lugar.

Maestría.

El público es un señor muy gordo y muy mal educado al que hay que enseñar. Al público, me refiero al «gran público», le chiflan los chistes sobre el alcalde y la Tabacalera y las restricciones. Muchos autores y muchos empresarios conocen el secreto y atascan los teatros de comedias o revistas totalmente indignas, pero que dan dinero... Y eso es lo malo, ¡dan dinero! Sin embargo, el «gran público» también acude a las salas donde le ofrecen buena literatura y aplaude obras que el teatro de cámara le ha enseñado a aplaudir. Es un paso firme. Es un paso recio. En España ya no somos tan brutos como hace unos años. Muy pocos años.

En segundo término.

El foco.

Representar obras que por la causa que sea no pueden normalmente estrenarse en los locales de espectáculos. Pero esto es muy peligroso. No todo lo que se escribe fuera de España es bueno. Ni es teatro de cámara el raro, el que no entiende nadie; ni el pornográfico. Por esta causa es muy difícil poner obras extranjeras en teatros de minorías. Es complicadísimo hacer una buena traducción, pero es aún más ardua la tarea de «traducir al público».

Y en tercer lugar.

Traer a nuestra escena lo nuevo.

Hablaré del autor que empieza; tema que conozco a fondo.

El pobre llega con su comedia a una compañía cualquiera. El director o el empresario la lee, vamos a suponer que la lee, y después, con un gesto de suficiencia, le dice:

‒Querido amigo, opino que por sus virtudes es difícil estrenar su comedia en un teatro comercial, pero podría llevarla a uno de los teatros de ensayo... ¡Buenos días!

¡Por sus virtudes! Entonces lo que debe hacer es escribir algo muy malo.

El joven autor pergeña, algunos aunque quieran no pueden, una obrita llena de chascarrillos baturros y chistes sobre el alcantarillado y lleno de ilusión la presenta a la empresa. Y la empresa le responde, ya sin llamarte «querido amigo»:

‒González... ¡Esto es un plagio! Ha plagiado usted a...

Y añade el nombre de un «famoso».

El joven autor, triste, hace oposiciones a Correos que son mucho más fáciles.

Sin embargo, yo creo que ningún «genio» se ha quedado en la sombra, y que, pese a quien pese, lo bueno siempre sale a la superficie. Todo lo bueno que hay en España, y hay mucho más de los que algunos maliciosos creen, ha sido nuevo y ha empezado. La cuesta arriba es dura. Es difícil llegar a la cumbre. Pero el que tiene clavos en las botas, llega. ¡Claro que llega!

El teatro de cámara es un poco de oxígeno que ayuda a arrancar.

A mí me ha ayudado.

¡Ya está! ¡Ya salió la primera persona!

Usted perdone... Es tan divertido escribir en primera persona... ¿Me dejan?

Gracias.

Voy a contarles mi experiencia con el teatro de cámara. Cómo trabaja. De qué medios se sirve y por qué etapas atraviesa.

Vaya por delante una afirmación.

El teatro de ensayo no es negocio, aunque algunos lo crean así. En el mejor de los casos se gana unos miles de pesetas, muy pocos, y en la generalidad de las veces se pierde dinero.

El teatro de cámara es heroico y heroicos son, sobre todo, los actores que en él intervienen.

¡Los actores! Voy a romper por ellos una docena de lanzas, que bien lo merecen.

El cómico «viejo», por fortuna, casi es una especie desaparecida en España. El actor es hoy «amateur», deportista, aficionado. Tiene las cualidades del que ama su profesión y la seriedad del que siente su oficio. Cuando yo estrené Eva sin manzana, y hube de hablarles uno a uno a todos los que quisieron intervenir en la tarea, me respondieron no sólo afirmativamente, sino con ilusión, apasionados. Luego, poco a poco, se fueron interesando en nuestra empresa hasta terminar, el día del estreno, más nerviosos y esperanzados que el autor.

Teníamos dos ensayos diarios, premura de tiempo y dificultad de locales.

Ensayábamos en un «camaranchón» del María Guerrero. Con una escalera terrible por delante. ¡Una escalera de seis pisos y sin poder utilizar el ascensor!

Casi todos ellos tenían trabajo. Algunos actuaban en compañías de Madrid y otros se ocupaban en el cine.

Jamás vi un mal gesto... Siempre la sonrisa en los labios.

Aceptaban las correcciones que yo, ¡pobre de mí!, o el director les hacíamos a su experiencia y a su talento. Y las admitían, no suficientemente, sino con alegría y con disciplina, como si cobraran una gran nómina, como si estuvieran enrolados en un elenco profesional.

Quiero citar sus nombres, que no olvidaré nunca, no por «orden de aparición en escena», sino en bloque, en un abrazo. Sin categorías. Porque los actores, eso sí, son muy «vanidosillos».

Adela Carbone. Con muchos años de teatro encima. Con mucho talento. Con mucho amor a su profesión. Adela Carbone subía aquella escalera y sin voz llegaba al desván para sonreír y sentarse cansadísima... Estoy seguro de que si le hubiera expuesto la necesidad de ascender diez veces la escalera por el bien de la obra, Adela Carbone, como un soldado prusiano, la hubiera subido diez veces. ¡Y muy contenta!

Mercedes Albert, Carmen Lozano, trabajando en el Teatro de la Comedia. María Cuevas, José María Rodero, con una película sobre sus hombros y asistiendo a los ensayos por la mañana, ¡por la mañana! Cuando para un actor levantarse a las diez supone el mismo esfuerzo que si sacáramos de la cama a las cinco de la madrugada a un perito agrónomo griposo. José María de Prada, Agustín González y Antonio Forcada, el único aficionado, el único aficionado, tan entusiasta como los profesionales y con tres exámenes diarios en su Facultad de Medicina. Con ellos, Gustavo Pérez Puig, el director, el hombre «más ocupado de España», de taxi en taxi y de salto en salto.

Con mucho que perder.

Y nada que ganar.

Yo no podré olvidarlos nunca. Y si al morir encarno en el cuerpo de una rana de charca, seré una rana de charca agradecida.

Ensayamos día a día con esfuerzo y estrenamos después de haber pasado la comedia cuatro veces «a la concha». Es decir, con apuntador en un escenario.

Y hablemos ahora de qué medios se sirve el Teatro de Cámara. Lo pongo con mayúsculas porque me refiero al que dirigen Carmen Troitiño y José Luis Alonso, los dos «héroes» que se atrevieron a estrenar la comedia de un autor nuevo.

Todo objeto que ha de ponerse en movimiento necesita un impulso inicial.

El impulso que mueve al teatro de cámara se da con el corazón.

Pero los administradores de los locales de espectáculos no admiten el pago en «vísceras cardíacas». Y por esta causa hay que arriesgar un dinero que nunca se tiene.

El teatro cuesta dinero.

El decorado cuesta dinero.

Las copias. La propaganda. Los obreros, Los impuestos. El «atrezzo». El vestuario. ¡Todo cuesta dinero!

Y cuando se levanta el telón, al menos tres horas antes, en la garganta nace un nudo que no se sabe si terminará en la cárcel o en el paraíso.

Yo he «sufrido» mucho con el teatro de cámara. Tuve que oír mil advertencias y cien mil predicciones.

‒No interesáis.

‒Los noveles no interesan en España.

‒El primer día se han vendido ocho pesetas.

‒Hay que suspender.

‒Si te llamaras O’Neill, otro gallo nos cantara.

‒Jamás se verá un teatro más vacío.

‒¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!

Pero gracias a Dios, las predicciones de «agoreros» no prosperaron y en el momento de levantarse el telón, el Teatro Español estaba vendido en peso. Una vez más fallaron los que de buena o mala fe auguraban un fracaso.

Y desde aquel instante, todo fueron sonrisas y enhorabuenas.

Los «amigos» de José Luis Alonso y Carmen Troitiño, que les abrumaban con funestos presagios, cambiaron de tono y de forma.

Y perdónenme ustedes que ¡una vez más! haya llevado la cuestión al terreno personal. Pero el ejemplo sirve de norma general. Así trabaja el teatro de cámara. Por propio impulso. Sin ayuda de nadie. Solo.

Y, a veces, el esfuerzo no compensa.

Y la solución no llega. El público se retrae y no asoma en la taquilla. Entonces, los organizadores han de hacer frente a los hechos buscando por los rincones unos prismáticos que empeñar. No exagero. Y esto es muy triste.

Pero hoy, ya lo dije, casi la única forma de salir a escena, para un autor que no ha estrenado, es el teatro de ensayo. Se lo juega todo a una carta, y pueden pintar bastos o pueden pintar oros. El albur es necesario.

Benavente, «el niño del doctor Benavente», estrenó El nido ajeno en el Teatro de la Comedia, con la mejor compañía de Madrid, dirigida por Emilio Mario, cuando nadie le conocía y sólo porque al director le gustó la obra.

Federico Oliver, sin más equipaje que su arte, vino de Sevilla con un drama en las manos y lo estrenó Carmen Cobeña. Aquel drama de un novel se llamaba La muralla.

Y más a nuestra época. Jardiel Poncela, en el Teatro Lara, de Madrid, puso en escena, con la compañía de Emilio Thuillier, su primera obra Una noche de primavera sin sueño.

Hoy, con más dedos entre los dedos y menos afición, esto es imposible.

Frente a los tres ejemplos anteriores los tres casos actuales.

Alfonso Sastre estrena en teatro de cámara, con el T. P. U., su drama Escuadra hacia la muerte.

Luis Delgado Benavente presenta en teatro de ensayo, con el T.P.U., su drama, Premio Ciudad de Barcelona, Tres ventanas.

Y yo, sólo soy «yo» por ser el tercer «verbigracia», estreno con el teatro de cámara Eva sin manzana.

El contraste es bien...

‒¡Eh!

‒¿Qué?

‒No sea usted tonto... ¡Eso ha ocurrido siempre! ¡Léame!

Y leo un libro que se abre ante mí.

Es de Jardiel Poncela, que luchó durante toda su vida, sin conocer el descanso, me dice:

«Señores críticos, señores autores inéditos que gruñen contra los “consagrados”, acusándoles de imponerse a las empresas para estrenar una y otra vez, pasando por encima de los demás “pobres” autores:

Así, y no de otra manera es como estrenamos los que ustedes llaman consagrados y culpan de déspotas.

Son las empresas las que suplican las obras.

No es nunca el autor el que las impone.

Llegar a esto le ha costado al autor largos años de lucha, de sinsabores, de tenacidad, de condiciones personales constantemente vigilados y acrecentadas y de acertar.

Y cuando el autor “consagrado” cesa de acertar, las Empresas le dan con la puerta del teatro en las narices y toda su vida de trabajo queda frustrada.

No sean ustedes majaderos, queridos señores.»

No sé qué decir.

Al fin, con voz de hilo, respondo:

‒¡Tiene usted razón. ¡Tienen razón! La razón es sólo una, pero las razones son muchas, y todas respetables.

Y no vuelvo sobre el «asunto».

El otro...

El «teatro ordinario» tiene una ventaja material sobre el de ensayo y una desventaja artística en relación a él.

La ventaja material es eterna: el dinero.

La desventaja artística es más reciente: lo que «puede» ponerse en teatro de ensayo es, muchas veces, imposible de montar en un escenario comercial.

A ellas, y como consecuencia de la primera, puede añadirse la seguridad de ensayos, la asistencia de los cómicos, la realidad de un escenario y de un apuntador y, en fin, todo aquello que convierte la tarea en profesión.

Tiene muy poco mérito que «salga bien» una comedia en estas condiciones, condiciones generales que deben ser, aunque muchas veces no sean. Con mes y medio de ensayos y con treinta y cinco personas laborando por el éxito es fácil lograrlo. Lo verdaderamente milagroso es que una representación de teatro de cámara sea siquiera digna.

Señores críticos, tengan esto en cuenta. No lo olviden.

Señor público. ¿Por qué es usted tan rígido con el teatro de cámara y por qué es usted tan benévolo con el teatro comercial?

Y que conste que los dos teatros son necesarios.

Se complementan perfectamente.

No sólo pueden existir juntos, sino que deben existir juntos.

El teatro de cámara.

Y el otro.

Por Julio Coll

A mediados del año 1945 ‒después de un largo paréntesis impuesto por nuestra cruzada de liberación6‒ el teatro catalán volvió a subir a los escenarios. En orden a su trascendencia, casi podría asegurar que aquel fue un día como los demás. Y, no obstante, algo había ocurrido. Iba a pulsarse de nuevo el grado de su supuesta vitalidad. Y desde aquella fecha, que fue inaugurada con L'Hostal de la Glòria, una de las comedias más calificadas de José María de Sagarra, el teatro catalán no ha dejado de representarse en nuestros escenarios. No ha dado, es cierto hasta este momento, obras extraordinarias, aunque justo es reconocer que se ha mantenido en una digna línea media, entre la discreción y el inteligente tanteo de sus futuras posibilidades.

Ciñéndome, pues, a la estricta atmósfera de estos siete últimos años, puedo aventurar que el teatro catalán tiene cierto parecido con lo que Eugenio d'Ors acaba de escribir sobre el nuevo Premio Nobel de Literatura: «François Mauriac, novelista de anécdota y de los que proporcionan al lector la sensación humillante de estar fisgando por el ojo de una cerradura en la intimidad de casa ajena...» Y, en efecto, el teatro catalán tiene algo de eso: curiosidad con calidades de fisgoneo imitativo (buscando, acaso, su fórmula en el resto del teatro español, que a su vez lo requiere del de allende las fronteras) y también proporciona, a ratos, la sensación de haber adquirido su máximo interés violando los secretos íntimos de alguna familia conocida.

Ello puede ser debido ‒y no quiero discutir si es un tópico más de los muchos con que nos adornan‒ a que las pasiones inconfesables de los hombres de nuestro país son poco conocidas. Nuestra gente ha vivido, y vive aún, sus peores dramas caseros en la más reconcentrada intimidad. No diré que ese escamoteo sea debido a hipocresía, pues las razones del disfraz social no son un patrimonio de nuestra región, pero sí conviene definir esta innata capacidad para el disimulo con alguna oración tradicional: amor propio. Y la puerta, más que un arma contra el frío y los ladrones, puede que sea su más exacto símbolo. De puertas adentro, un mundo. Escaso en sonrisas, el catalán se dedica a ratos perdidos a inventarse «historias» sobre la vida íntima de los demás, pero es notoriamente aficionado a guardar en el más enclaustrado secreto las auténticamente suyas al cruzar el umbral de su casa en saliendo a la calle. De ahí que ‒y echen ustedes tanta ironía como gusten‒ los autores teatrales catalanes, al intentar hacer localismo, se vean obligados a arrodillarse ante las cerraduras ajenas por ver de sorprender algún drama potable para la escena, en busca siempre de pasiones locales que les son, de otro modo, prácticamente desconocidas.

No obstante, ahora que la vida social catalana va ampliando su noctambulismo y su visible afición al café y a las tertulias, su teatro va entrando también en un mejor conocimiento de las virtudes y defectos de sus hombres.

En el transcurso de estos siete últimos años, han aparecido algunos nombres nuevos que, en más de un caso, han demostrado sus valiosas cualidades. Pero, aun así, sigue ocupando el primer puesto José María de Sagarra. Popular, brillante, de una sensualidad crepitante y sanjuanera, profundamente arraigado a nuestro modo de sentir, el teatro de José María de Sagarra es, sin duda alguna, el de mayor vitalidad. Aun al margen del teatro, dará idea de su auténtica y honda raíz poética la extraordinaria traducción que de la Divina comedia acaba de realizar, así como su palpitante versión de la obra total de Shakespeare al idioma catalán. Y en el terreno de las traducciones, impresionantes por su augusta fidelidad, cabe referirse a Carlos Riba, al Carlos Riba traductor del teatro clásico griego. Aportaciones estas que resultan inescamoteables al estudiar la cultura general de un idioma, y aun más si se piensa en las repercusiones que dicha obra pueda tener en el habla de los escenarios locales.

En este sentido, el teatro catalán viene tropezando con varios problemas. Uno, el de su temario original o, más que temario, el de su genuina forma representativa. Otro, el que plantea la urgente necesidad de una limpieza idiomática, violada a veces por la facilidad que aparentemente proporcionan el castellanismo y el galicismo. Y aun otra que, dentro de las más exiguas tolerancias que se tengan para con la creación de modismos, me atrevería a llamar el «barcelonismo». El «barcelonés» es una especie de «sub-idioma» catalán formado por la más encrespada algarabía de sonidos y ademanes, que apenas nada tienen que ver con la lengua de Verdaguer.

Por ejemplo, Salvador Espriu, uno de nuestros jóvenes escritores que con mayor angustia practica el deporte de una absoluta fidelidad lingüística, ha sido recientemente motejado de arcaísta ante la aparición de su graciosa y amarga Primera historia d'Esther ‒farsa para marionetas‒. Y es que Espriu incide en el empleo del idioma catalán con bravo y aristocrático culteranismo, casi como exasperante repulsa contra el mal uso que de él se hace a veces. No obstante ‒y siempre dentro del más exigente purismo‒ el propio Sagarra, apurando su rutilante versificación, ha escrito en mágico catalán L'Alcova vermella, que, si bien no obtuvo un éxito total, representa, dentro de la poética teatral catalana, una auténtica madurez en el empleo, suelto y fácil de la lengua.

Dentro de una muy digna calidad, José Maria de Sagarra cuenta con Galatea, acaso una de las primeras comedias que abandonan el ruralismo para plantearse los problemas vivos de la Europa de la última postguerra internacional. Pero el público, aclimatado a los versos calientes y desgarrados de Sagarra, no vio en esta obra la hondura de su intento sino, simplemente, una obra distinta a las clásicamente producidas por el poeta. Y este, vencido por las exigencias locales, ha vuelto a sus antiguas fórmulas poéticas. La nueva temporada se inaugurará con L'amor viu a dispesa, la ‒por ahora‒ última de sus comedias, y, al decir de los que intervienen en ella, una excelente farsa de humor en verso.

Y si, dentro de la línea de nuestro teatro actual, Sagarra admite el calificativo de popular ‒típicamente catalán‒, Carlos Soldevila puede que merezca el de afrancesado. Afrancesado en el sentido más respetable de la palabra. Y conste que con ello no intento sacar fácil partido de la distinción de la que ha sido objeto por parte del país vecino, al serle impuesta la roseta de la Legión de Honor. Su teatro, pulcro y civilizado, tiene por espíritu a las formas más representativas del teatro francés. Pero es posible que su mejor obra esté aún por estrenar. Me refiero a El tinent Mondor, obra que, aun habiendo quedado finalista en el Premio Ciutat de Barcelona del pasado año, pudo, sin duda, haber ganado el primer puesto, por su indiscutible calidad.

Dentro de nuestra dramática, El tinent Móndor carece de antecedentes. Y me atrevo a asegurar que con esta obra ‒al socaire del estudio que Soldevila hace de un alma tímida llevada por azar a la alta publicidad del héroe‒ nuestra dramática cuenta ya con un sabroso y certero análisis de ciertos aspectos del alma catalana. Su último acto, casi un largo diálogo entre el héroe y un empleado de pompas fúnebres que simboliza a la Muerte, creo que encierra cuanto de filosófico a ras del hombre puede deducirse de nuestro seny. Sorprendentemente, El tinent Móndor no ha sido estrenada aún, pese a haber visto ya la luz pública en una correcta edición.

Podría también referirme a Pousi Pagés, otro de nuestros más destacados comediógrafos, fallecido últimamente. Pero prefiero limitarme a la obra representada, o simplemente escrita, dentro de la rabiosa actualidad de los siete años postreros. Ello me obliga a no soslayar L'Hostal del’Amor, deliciosa obrita de Fernando Soldevila, con la que vino a continuar lo que se ha dado en llamar sagarrismo, un a modo de escuela popular derivada del verso corto, rápido y luminoso de Sagarra. Otra de las obras de Fernando Soldevila, Guifre, tragedia de corte personalísimo, aporta a la dramaturgia catalana uno de los temas más discutidos de nuestra historia.

Con una obra única, «Feliu Aleu» ‒seudónimo que encubre a José Gras, abogado, y a su sobrino en colaboración‒, impuso recientemente La vida d'un home, drama cuyo segundo acto representa, en la sensibilidad teatral del país, una de las más logradas muestras de la forma escénica.

En el capítulo de la facilidad y de la eficacia, es necesario referirse a la veteranía de Luis Elies. Hace ya algunos años, Elies conquistó la popularidad fulminante con una obra: Madame. Después, dentro ya de la nueva etapa, ha logrado repetir la hazaña con Bala perduda. Como fenómeno, el teatro de Luis Elies representa el tono menor, fácil y exento de intencionalidad, que consigue ser aplaudido por las grandes mayorías. En cierto modo, el teatro de Luis Elies ‒un teatro que va del fracaso más abrumador al éxito más delirante, sin apenas términos medios‒ viene a ser como un certificado de vida de nuestro teatro. Como en cualquier latitud, a base del negocio proporcionado por esa clase de obras, puede intentarse la aventura de la otra clase de teatro. Viene a ser como un elemento contemporizador entre el «posible» fracaso de las obras escritas con ambición y la «garantía» comercial de esas otras que mantienen, en su estado más rudimentario, lo más elemental y vivo de la escena.

En la misma línea, Xavier Regàs ha conseguido el éxito de público que andaba buscando. El marit ve de visita, comedia dialogada con desenfado a base de curiosos barcelonismos, obtuvo hace muy poco el asenso de más de doscientas representaciones, la mayor parte de cuyas localidades fueron expedidas en las taquillas de la reventa. A base de reventa, también alcanzó la pródiga asistencia de un público no demasiado exigente Cinc fills, de Alejandro Puig. Y, entre otros, Alfonso Roure y Andrés Artís han demostrado su vena de saineteros barcelonistas en su caricaturismo más moderno. Casas-Fortuny, con L'orgull de la virtut, ha incidido con fortuna en la fórmula del teatro catalán digno. Con L'àvia, rompió lanzas Luis Mas. Juan Cumellas, con SantaIlàr, vino a recordarnos el discutido teatro de nuestro Ignacio Iglesias. Y José Miracle con L'enlluernat, supo lo que era ver representada una comedia propia.

Capítulo aparte merece la fugaz aparición de Ramón Bech, joven autor de vena poética, quien, con Després de cantar el gall, nos dio algo así como una interpretación existencialista del viejo drama rural catalán. Asimismo Martí-Farreres, escritor nato, periodista y poeta de certeras instantaneidades, en colaboración con Xavier Regàs, y en su primera aparición con Sóta la llàntia del Born, nos dio sobrada muestra de su dominio de la poesía escénica. En ambos casos, nada ha vuelto a saberse de su sensible predestinación teatral. Y como caso pintoresco, reseñaré la conversión de un famoso tenor a autor. A Emilio Vendrell, el aplaudidísimo cantante, se debe la discreta obra dramática El miracle de Sant Pontç. En la línea del que podríamos apellidar teatro catalán minoritario está el poeta mallorquín Guillem Colom. Su Antígona, representada en sesión única, en homenaje a su propio autor, viene a recrear el mito griego con sentidas preocupaciones actualistas. A su vez, en el campo de los no representados cabe destacar a Agustín Esclasans con Capitel'lo, tragedia, y al nuevamente incorporado a nuestras letras Bautista Xuriguera, con su sensible y esforzado Aníbal, escrito totalmente en alejandrinos de evidente regusto clásico.

Y he dejado expresamente para el final Quasi un paradís, de la que son autores Juan Oliver ‒finísimo poeta que ha popularizado el seudónimo Pere Quart‒ y Juan Guarro. Esta comedia, en un solo y corto acto, representada por aficionados y entre amigos, es una de las obras más inteligentes de nuestro teatro actual.

Este es, en definitiva, el balance ‒acaso injusto‒ que puede hacerse de sólo siete años de teatro. Simple comienzo de una nueva etapa cuyos resultados finales son, no sólo para el crítico, sino también para los propios autores, totalmente insospechados. Puede que dentro de cien años lo veamos todos un poco más claro.

Por José Tamayo

Cuando se habla de teatro es frecuente caer en una visión parcial de las cosas. El teatro es el arte más complejo y paradójico de todos. Es, en realidad, un bosque. Y, como en la frase sabida, a veces ese bosque queda oculto por sus propios árboles. La misma carrera vital de una obra desde que surge en la mente de su creador, hasta que llega al ánimo paciente o impaciente de los espectadores, manifiesta ya el índice de contradicciones y sorpresas que encierra el teatro: un arte que para nacer exige la intimidad y para expresarse necesita la multitud.

Hay que tener presente esta complejidad para comprender cualquier aspecto del teatro. Porque en el conjunto de todos sus elementos, aparentemente disociados y en realidad fundidos por la chispa milagrosa del arte, es donde radicalmente vive. En su conjunto, y no en uno solo de sus elementos. De aquí podemos deducir ya hasta qué punto carecen de interés todos esos estudios e interpretaciones que tienden a reducir el teatro a una cuestión de grupos y minorías.

Pocas cosas, como el teatro, tan difíciles de comprimir en unos moldes estrechos, sobre todo en España, donde la vida teatral tuvo siempre –en sus autores, en sus mitos y en sus influencias– una resonancia de valor social. Yo creo que cuantos se olvidan de esto, están faltos no de buena voluntad, pero sí de amor al teatro. Al teatro hay que amarlo apasionadamente, y sólo después se puede aspirar a comprenderlo y a discutirlo.

Los factores decisivos del espectáculo teatral, ya se sabe, son: obra, representación y público. De un lado, los dos primeros se funden para producir el espectáculo. De otro lado, el tercero de ellos asiste como espectador para que pueda cobrar vida ese espectáculo. No cabe duda de que buscando una prioridad entre los tres elementos, el más importante de ellos es la obra, quiero decir, el autor. Y el más complicado de los tres: la representación; en la cual han de conjugarse factores humanos y técnicos, primero, engarzados entre sí e inmediatamente unidos en estrecho contacto con la sala del teatro. Resulta obvio señalar que el primer requisito que todo este conglomerado reclama es el de un nuevo y distinto elemento que haga posible la coordinación, que establezca el equilibrio, que logre la melodía orquestal: el director.

Naturalmente, la necesidad del director es tan vieja como el teatro mismo. En España ha venido ocupando ese puesto, casi siempre, el primer actor, la primera actriz, el empresario o el propio autor. En definitiva, un elemento ya preocupado por una misión concreta y, por tanto, sin verdadera posibilidad de perspectiva. Hoy, estos criterios han cambiado y vemos que no sólo en las compañías protegidas oficialmente, sino incluso en las particulares, se cuida muy en primer lugar la existencia del director.

Vamos a revisar, desde esa posición coordinadora del director, la situación panorámica de nuestro teatro actual. Pero antes, quiero dejar constancia de una observación previa que se me ocurre, a propósito de la turbulencia, llamémosle así, y de la disparidad de criterios que se advierte al escuchar las voces de muchos de los que hablan del teatro.

Yo, que he buscado ansiosamente toda la orientación que podían darme los libros, ensayos, opiniones, etc.; y que al mismo tiempo he procurado no caminar nunca de espaldas a la realidad, sino con la mirada alta y llena de ilusiones, pero con los pies muy sobre la tierra, he visto y comprobado que el mundillo de la gente de teatro está dividido en dos bandos irreconciliables y entregados a una continua disputa.

De una parte, los que viven convencidos de que conocen el teatro, solamente porque siguen muy de cerca sus problemas domésticos. Son personas atadas a procedimientos e ideas viejos, y, si bien están en posesión del valioso caudal de la experiencia, permanecen como aprisionados en el estrecho recinto de sus despachos o camerinos, sin más sol que la luz blanca de la batería, ni más noche que la del aire viciado de un café.

Frente a todos estos, y en rotunda oposición, está otro grupo, menos compacto, pero que produce más ruido y algarabía, integrado por cuantos, desde fuera, hablan, escriben, proyectan –sobre todo proyectan–, por la renovación de nuestro teatro, con una envidiable voluntad pero sin la menor conexión con la realidad, y, por tanto, con un grave peligro: que su esfuerzo resulte estéril.

Todo esto, que en principio podría parecer indicio de salud y vitalidad, produce en rigor una confusión grande, porque pocas veces se logra dar a esas discusiones la comprensión y la perspectiva necesaria para que puedan ser positivamente eficaces. Porque si los primeros hacen la guerra desde la trinchera de un teatro sin horizontes, los segundos quieren hacer una revolución sin el menor apoyo en la realidad. De todos modos, acaso no sea todo esto sino una consecuencia más de la fuerza con que gravita sobre nosotros la tradición teatral de España: herencia de pesadumbre y privilegio, que muchas veces no sabemos soportar y ni siquiera administrar.

Vivimos de las rentas de un teatro glorioso y nos rodea un público ferviente y entusiasta. No podemos traicionar aquella herencia, ni defraudar la inquietud de ese público.

En España, precisamente, es donde el teatro tiene una mayor anchura popular. Otros países, con más propaganda, con una ordenación más cuidada, y, en algunos casos, hay que reconocerlo, con más posibilidades, el teatro no pasa de tener un aire ciudadano limitado a la capital. Entre nosotros, no. En España –y yo tengo abundantes pruebas de ello– se puede ir con el programa más ambicioso, desde el pueblo más humilde a la ciudad más refinada y se encontrará siempre el eco de una comprensión entusiasta. Valoremos la importancia que todo esto tiene, para asegurar la continuidad y la permanencia de una empresa teatral a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y no digamos, si se piensa en las posibilidades que nos ofrecen esos otros países de más allá del Atlántico, en donde hablan nuestra misma lengua y consideran al teatro español como su propio teatro.

Cuando yo inicié mi aventura teatral –los profesionales que me lean saben por qué utilizo la palabra aventura–, el teatro español tenía una configuración que hoy parece lejanísima. Una configuración de la que hoy apenas queda nada. Era el año 1946. Los escenarios cambiaban sus carteleras porque, eso sí, la inquietud, el movimiento, no ha languidecido nunca entre nosotros. Pero se apreciaban ya los síntomas de una evolución. Nombres reconocidos como consagrados iban quedando en segundo término, mientras otros iniciaban un camino nuevo. Las compañías hacían reformas fundamentales, y el público asistía con impaciencia a este estado de cosas que forzosamente tenía que cambiar.

En medio de aquellas inseguridades, dos teatros madrileños marcaban una ruta cierta. El María Guerrero y el Español. Luis Escobar con Huberto Pérez de la Ossa, atentos a los éxitos extranjeros, y Cayetano Luca de Tena a los títulos universales del repertorio clásico, sin olvidarse ambos de la mejor producción nacional, mantenían sobre la escena de los dos teatros oficiales no ya una bandera de probidad y excelencia, sino más aún: el foco de inquietud renovadora, la cifra de la esperanza para cuantos, disconformes con la situación general, aspiraban a hacer del teatro una realidad moderna que, utilizando los medios más perfectos, pudiera llevar otra vez al gran público al entusiasmo de la representación teatral.

Por desgracia, esa labor tan estimable de los dos teatros oficiales no podía repercutir sino indirectamente sobre la masa de espectadores del resto de España. Dándome cuenta de ello, y a la vista de la eficacia de esta experiencia, me lancé ilusionado, poseído de una ciega seguridad, por los escenarios de España. Con un equipaje, flaco de medios, pero repleto de ideales, fui a la busca del gran público con el mensaje de nuestras obras eternas. El encuentro entre los grandes maestros y el gran público no pudo ser más cordial ni más elocuente. Y cumplido nuestro objetivo en España, con el mismo impulso que de España recibimos, quise llevar a América –donde se nos ama tanto como se nos desconoce–, el regalo de nuestro mejor teatro.

Esta categoría decisiva que el elemento público tuvo para determinar mi vocación ha sido fundamental a lo largo de cuanto he querido realizar. En el diálogo que, a fin de cuentas, es toda representación, el público no es sólo oyente, sino también interlocutor, aunque en lugar de con palabras intervenga con silencios, con aplausos o protestas. Ante un cuadro o una estatua, no cabe otra postura que la de la contemplación; pero frente a la escena, el auditorio viene a ser algo así como un personaje, diabólicamente embozado en la oscuridad de la sala. Un personaje cuyo papel que no fue escrito ni determinado por el autor es, sin embargo, el que va a consagrar o destruir todas las esperanzas.

Ahora bien, el público de estos años ha vivido una experiencia que nuestros padres y abuelos no pudieron imaginar: la experiencia del cine. Es fácil suponer la distancia que hay entre aquellos señores que aceptaban un telón de papel para imaginar una selva y los espectadores de hoy, para los cuales, por efecto del cine, una selva no tiene ya posibilidades de misterio. Sin embargo, esta evidente distinción, en la práctica, quedaba ignorada por muchos que preferían continuar con los viejos métodos, incluso a riesgo de que el buen público se apartara, poco a poco, del teatro. Había que renovar la escenografía, las luces, los figurines, e incluso la interpretación. Había que restablecer el equilibrio imprescindible entre la palabra y la realización.

No se podía seguir admitiendo aquellos viejos aristócratas de alta comedia, reunidos en un viejo caserón de papel pintado, cuando el día antes habíamos visto a la simpática chica norteamericana que se afanaba por buscar empleo, obsequiando a su novio en una cocina eléctrica, moderna y reluciente. Como tampoco se podía tolerar el viejo estilo de esas representaciones clásicas cuya acción trepidante se apagaba en innumerables mutaciones y entreactos, cuando en el cine de enfrente, la fantasía más audaz se veía satisfecha en la cómoda contemplación de un tecnicolor cualquiera. Luego veremos cómo a esta apremiante necesidad de renovación plástica correspondía una renovación ideológica mucho más profunda.

No sé si cuanto voy diciendo del público –del público considerado como actor– será motivo de escándalo para algunos de esos a los cuales parece que asusta una sala llena. Claro está que del público se habla frecuentemente de manera equivocada, y es al mismo público al que se le cuelgan todas1as tendencias a la ramplonería, que muchos necesitan para justificar la pobreza y tosquedad de sus empresas. Yo he oído decir muchas veces que los gustos del público son éstos o aquéllos... No sé. Lo que no he oído, sino que he visto y comprobado personalmente, es que el público siempre está atento a cualquier empresa de categoría artística, y con aguda intuición, acaba por entregarse solamente cuando lo que se le ofrece tiene verdadero valor y profundidad.

He dicho antes que la experiencia cine ha impuesto una nueva concepción técnica. Debo añadir que, al mismo tiempo, ha significado un cambio en el planteamiento de los temas. Claro es que lo que ha hecho evolucionar de manera radical el repertorio, de posibilidades argumentales, de asuntos, personajes y situaciones, ha sido la inquietud de la hora que nos ha tocado vivir.

El teatro tiene que ser reflejo de la realidad que se vive, aunque unas veces lo sea de forma fiel y naturalista, y otras de manera deformada e irónica. Por eso a nuestro público no podían decirle ya nada todas esas comedias de alta sociedad, y todos esos melodramas folletinescos, que hace cincuenta años encendían un delirio de entusiasmos.

Al teatro se le pide hoy una verdad, un contenido, una sinceridad, incluso en esas obras que se plantean y escriben exclusivamente para entretener un rato. No era esta una misión que pudiera estar al alcance de cualquiera, y por ello no tiene nada de particular que, desde aquella fecha que señalé de mis comienzos hasta ahora, la lista de autores haya experimentado una renovación total. De aquellos autores que entonces acaparaban las carteleras madrileñas no nos quedan más que dos o tres nombres, porque su teatro era ya y sigue siendo valioso. Es obligatorio nombrar, entre ellos, al maestro Benavente, que corona su inmortal carrera con una ancianidad fecunda y gloriosa; a Juan Ignacio Luca de Tena, creador de tantos éxitos centenarios, y a ese otro autor, figura señera del teatro como de la oratoria, la poesía y el periodismo, que se llama José María Pemán. No quiero decir lo que en cualquier otro país sería ponderado un nombre como el de este autor, que nos ha dado para el teatro, siempre a través de un estilo brillante, un mundo rico y variado de personajes, bellezas y profundidades.

A este grupo se ha incorporado un plantel de nombres nuevos que, aunque escasos en número, han demostrado suficiente garantía para que podamos concederles un amplio crédito de confianza. Si se me permite, yo me atrevería a pedir a esos autores que, conscientes de la enorme posibilidad del teatro, y sin desalentarse por dificultades de montaje o censura, se esforzaran por animar el mundo de sus personajes con la mayor actualidad y sinceridad posible. Sinceridad, con unos sentimientos que si, por humanos, son tan viejos como el mundo, necesitan una forma de expresión actual. En definitiva, que nuestro teatro sea un verdadero reflejo de la vida que nos rodea.

Esto no significa que hayamos de limitarnos a tal o cual género determinado. Cualquier forma puede ser buena, si su contenido es auténtico.

Mi compañía lleva una temporada completa recorriendo los escenarios españoles, casi exclusivamente con una obra que es buen ejemplo de lo que voy diciendo: que no importa el género o el ambiente, si la obra está enraizada en nuestra mentalidad actual. Ahí está, venciendo por la absoluta sinceridad de su trágico argumento, todas las reservas de monotonía, angustia y pesimismo, que hubieran hecho creer por anticipado en su fracaso ante el gran público8.

Por un camino totalmente opuesto, encontramos entre los autores españoles varios casos de los que podemos citar, a título de ejemplo, uno bien elocuente: el de Víctor Ruiz Iriarte. Ruiz Iriarte ha conseguido que su teatro –escrito en un equilibrio de sutilezas y aparentes facilidades–, vaya desde la aprobación de la crítica a la comprensión popular. El secreto de esta posibilidad es el mismo que aplicábamos a la obra anterior. Estamos ante un teatro en el cual los personajes, las situaciones y problemas son totalmente del día. Tiene esa verdad que decíamos más arriba porque se apoya en reacciones humanas análogas a las que pueden latir en los propios espectadores que las presencian.

Así estamos asistiendo a la curiosa experiencia de que vayan de la mano, entre el aplauso del público, por los escenarios de España, un viajante norteamericano, angustiado por el peso de su civilización materialista, y unos chicos intrépidos que con gracia e ingenio van haciendo del amor un juego de niños.

Cito este caso por la proximidad con que lo he vivido. Pero, sin referirme a otros éxitos, que están en la mente de todos, podría señalar también como expresión de ese mismo contraste, la acogida que el público dispensó a otras dos obras, de tan distinto carácter, pero igualmente extraordinarias, cada una en su género: Historia de una escalera, de Buero Vallejo, y ese prodigio de inteligencia y belleza literaria que fue Celos del aire, de José López Rubio, obra con la que nuestro teatro ha rebasado fronteras.

Con esta referencia al público y a las obras, esto es, al primero y al último de los que antes señalé como factores integrantes del teatro, entremos ahora en el terreno de la representación, en el que vamos a encontrarnos primero con los actores y en seguida con los medios materiales, técnicos y administrativos que les sirven de base.

Las viejas compañías, donde el matrimonio don Fulano y doña Zutana imponían un repertorio exclusivamente a su gusto, o esas otras en las que todo giraba alrededor de un divo, acompañado de una especie de coro inexpresivo y anónimo, han sido sustituidas por otras nuevas. Y, salvo desaliñados restos que aún siguen naufragando en nuestro ambiente, contamos hoy con agrupaciones organizadas con un sentido distinto; bien agrupando antiguos valores, bien incorporando otros nuevos, pero siempre con tendencia a buscar una calidad de conjunto, aunque en ese mismo conjunto brillen con luz propia determinadas figuras de condiciones extraordinarias.

Por fortuna, las compañías han empezado a ponerse al servicio de las obras y no al contrario, como sucedía antes, cuando los autores debían supeditar sus creaciones a los gustos de las compañías.

Hoy el público acude a ver una obra atraído por el interés de la obra misma, y no tanto por una interpretación determinada. Claro está que el éxito sigue y seguirá dependiendo en parte del prestigio de la compañía y del teatro donde se represente. Pero la conclusión es que la sensibilidad del público actual ha comprendido ya que lo que tiene de verdad mayor valor en el teatro, es la obra; considerando al envoltorio que la rodea –la representación– como complemento importante para su éxito, pero no como fundamento.

Buena parte de esta evolución ha sido debida a la presencia del director, según la nueva concepción a que aludíamos antes, y gracias a la cual se han logrado estos resultados, con la coordinación de los distintos factores que deciden la representación, orientados al servicio exclusivo de la obra precisamente con el empleo de algo que apenas se valoraba, que es la técnica.

La técnica de nuestros escenarios evoluciona también, aunque lentamente. Tanto las compañías como el público se dan cuenta de la necesidad de presentar las obras con verdadera propiedad, mediante la renovación de la escenografía, de los figurines y el mejor empleo de la luz, elemento todavía muy descuidado y poco aprovechado entre nosotros, y que ha de ser decisivo. En España contamos con los mejores escenógrafos y figurinistas, y puedo decir con gran satisfacción que sus cualidades están a la altura de los mejores del mundo. Sin embargo, el aspecto técnico de nuestros escenarios está muy lejos de reunir las condiciones mínimas, imprescindibles, para la sencilla resolución de los problemas que pueden plantear los montajes de las obras.

Y conste que no me refiero a una acumulación de medios que convierta cada representación en un gran espectáculo, lleno de sorpresas o de suntuosidades. Sino a que la solución de una realización, por simple que sea, pueda resolverse con los medios más indicados.

Y no se piense que la valoración de todos estos factores se limita al día del estreno. Porque estrenar una obra con todos los aciertos imaginables es importante, pero no lo suficiente para asegurar su vida futura. El pintor, terminado su cuadro, puede separarse de él, satisfecho. La estatua acabada de modelar y pulir podrá ser admirada, sin necesidad de que su creador permanezca a su lado. No habrá más que cuidarse de su conservación. La producción teatral, a diferencia de todo esto, tiene que seguirse recreando cada día, en cada representación. Y en cada ciudad, y cada mes, y cada año, y en cada ocasión en que vuelva a tomar vida, hará falta el mismo cuido, la misma atención, el mismo buen sentido de sus intérpretes (que pueden ser distintos), la misma disposición de sus escenarios, el mismo tono de luz, y, en fin, la misma conservación de su propio clima. Y hasta necesita algo más: la preparación de un público, que será nuevo, distinto, y al que hay que hacer llegar, anticipadamente, las cualidades y los atractivos de la obra, para despertar su interés.

La complejidad de todas estas funciones, y otras más que no es necesario enumerar, desempeñadas por tantas personas distintas, vuelve a plantearnos el mismo problema: ¿quién se ocupará de que nada pierda su justa medida, de que nada se saque de quicio, de que nada se abandone o malogre? Los autores que me escuchan saben la importancia que este cuido representa para la vida futura de la obra.

Por eso es imprescindible la presencia de un director junto a cada compañía, no sólo para la formalidad de poner una obra en pie mediante su estreno afortunado, sino para seguir orientando y vigilando las representaciones futuras. El director es para la obra como el preceptor de la criatura, que lejos del cariño paternal, necesita la mano vigorosa que la conduzca y vigile.

Al llegar aquí se me ocurre que yo debiera dar una explicación teórica de cómo debe conducirse un director. Pero prefiero decir sencillamente, y acaso resulte más pintoresco, qué es lo que hago, cómo empleo mi tiempo, en qué proporción distribuyo esas horas apasionantes que llenan por completo mi trabajo, en este quehacer continuo, en este vivir dentro del teatro y para el teatro, en el que me he convencido de que ningún esfuerzo resulta inútil, porque el teatro suele ser generoso para quien se entrega a él con toda su alma.

De los trescientos sesenta y cinco días del año, mi compañía ha actuado nada menos que trescientos cuarenta. Yo he permanecido junto a ella, en mi puesto, exactamente doscientos ochenta. En conocer, estudiar y cuidar de antemano el ambiente de las ciudades y el carácter de sus habitantes, a fin de preparar la propaganda que creo más adecuada, y hasta los precios que se pueden poner a las localidades sin escandalizar demasiado, cumplo unos veinte días.

Pongamos otros veinte, y no es mucho, en viajar, buscando nuevos horizontes, por distintas rutas, orientando mis posibles salidas al extranjero al frente de mi compañía. En Madrid, más de un mes, en catorce ocasiones distintas, para hablar con los autores, encargar figurines, decorados, carteles, partituras..., vigilar la ejecución del vestuario, la selección de telas y materiales, completando mi guion de trabajo, montando decorados y disponiendo el estreno de ocho obras distintas.

Un día corriente entregado a mi compañía, se divide en la siguiente forma:

Ensayos, de tres a cuatro horas.

Atención a los preparativos de representación, luces, y otros detalles, una hora.

Estudio de la obra en ensayo, un par de horas largas.

Lectura de prensa y orientación de propaganda, una hora corta. En el despacho, que suelo improvisar y atestar de papeles en uno de los camerinos del teatro, dos horas corrientes para escribir cartas, recibir visitas. Entro en el teatro a las doce de la mañana. Salgo a las dos y vuelvo a las tres, para salir diez o doce horas más tarde.

Resulta que de las horas del día apenas me quedan siete para dormir, y, cuando las cosas marchan normalmente, he de contentarme con tres cuartos de hora para cada comida. Claro que, si las cosas no van normalmente, y los apremios de tiempo obligan a forzar la máquina, se da el caso de tener que hacer dos o tres cosas simultáneamente: comer mientras se hace el ensayo de luces, dictar cartas mientras me afeito, recibir visitas mientras leo la prensa...

Fuera de este horario, he de buscar horas suplementarias (el día no tiene más que veinticuatro) para leer las obras que me traen y los problemas que los actores plantean. Y los autores no dejan de traer obras, ni los actores de crear problemas.

Hay que hablar alguna vez con los empresarios..., hay que echar una mirada a las cuentas..., y vivir en el tren, por junto, treinta días con sus treinta noches.

Comprobarán ustedes que, después de todo esto, lo de dirigir viene a resultar lo más sencillo, lo que para el director supone la más alegre evasión, la más feliz de sus obligaciones. Porque el director, dirigiendo, está como el pez en el agua Y de todas sus obligaciones, la de poner en pie una obra viene a resultarle lo que le redime, lo que le compensa de tantos y tan múltiples azares, lo que le permite respirar a gusto, y encontrarse a sí mismo.

Este quehacer continuo, este vivir todo el tiempo dentro de las paredes del teatro y para el teatro, me ha dado tan buenos resultados, tan gozosas alegrías de toda índole, que he acabado por convencerme de que todo debe darse por bien empleado, de que en este oficio ningún esfuerzo deja de verse recompensado y de que el teatro es más que generoso con los que se emplean, con amor, en su servicio.

Creo haber dejado aclarado que el teatro actual ha experimentado mejoras en muchos aspectos, y que estamos orientados hacia un porvenir mejor, hasta el extremo de que no tienen derecho a quejarse los que, sin hacer nada para evitarlo, se lamentan de su situación y siguen proclamando por ahí eso de la crisis teatral, que jamás he comprendido.

Hasta aquí, lo que me parece positivo. Pero claro está que también hay que hablar de los aspectos negativos. Porque de la mano de mi ideal, que no pierdo por este contacto directo, y que no se deja dominar por el ambiente, me queda el convencimiento de que no nos encontramos ni a la mitad del camino que debemos recorrer.

Ahora bien, como no es ocasión de entrar en un análisis minucioso de las contrariedades que dificultan la vida escénica, voy a reducirme a tres problemas fundamentales: el administrativo, el de los autores noveles y el de la formación profesional.

Desde luego el teatro no es una industria. Aunque es verdad que se basa en cifras y que toda su complejidad artística depende de un acierto administrativo. E incluso que cuando se coordinan, armoniosamente, las dos labores, la artística y la administrativa, se puede producir una fuente de ingresos de alguna consideración. Pero también existen grandes riesgos, muy superiores a los de cualquier negocio e industria. Casi no se concibe ya que alguien ajeno al teatro se constituya en empresario de una compañía sólo por el hecho de buscar una explotación a su dinero. Y más aún, sí se piensa que, en última instancia, esa persona vinculada al teatro únicamente por razones de tipo económico, tendría que ser en última instancia la que orientara y decidiera la suerte de una institución artística. El papel del viejo empresario de compañía hay que sustituirlo, a mi entender, por el del nuevo director, que movido por su vocación se sienta administrador de los bienes que el teatro produzca, en vez de hacerlo con un sentido de explotación.

Sobre esta relación de lo administrativo con lo artístico podría aclarar muchas cosas. Con ello se especula mucho, y sirve para encubrir muchas impotencias. Claro es que el lastre de un sistema caduco, como el que ha rodeado al teatro, falto de una orientación y preocupación por parte del Estado, hasta hace unos años, le ha colocado en un plano de inferioridad con las demás manifestaciones artísticas y culturales, por el hecho de haber sobrevivido con sus propios medios, cuando debiera haber valido para todo lo contrario.

Es cierto que las cosas han cambiado favorablemente, y existen en la actualidad organismos que demuestran esta preocupación. Pero este teatro, que debiera ser orgullo nacional, que fuera de nuestras fronteras da a España tanta gloria como sus universidades y sus obras de arte, aún sigue tributando millones de pesetas a la Hacienda, como una industria cualquiera. Y aunque ya se han oído lamentaciones, no han debido ser suficientes, puesto que además se nos sigue arrancando de cada representación el cinco por ciento de lo que paga nuestro público por ver su teatro, para atender a las necesidades de la infancia. ¿Pero no podríamos hacer un mayor bien a esa infancia trayéndola gratuitamente a conocer este teatro que sigue ignorando9?

A mi modo de ver, la mejor manera de ayudar al teatro sería la de llegar a una eliminación total de impuestos. Esta medida ya ha sido tomada con los teatros oficiales. ¿Por qué no extenderla a los demás teatros, aun cuando para ello se exigiera el cumplimiento de unas condiciones mínimas de tipo artístico?

Yo he oído, y con toda razón, quejarse al empresario del Teatro de la Comedia, de Madrid, de que representando la compañía Lope de Vega el auto sacramental, de Calderón, El gran teatro del mundo, hubiera que pagar al Estado impuestos superiores a las dos mil pesetas diarias, mientras en el teatro de enfrente, el Español, alquilado a un espectáculo privado, se disfrutaba de la exención total de impuestos. Todavía recuerdo la insistencia con que todos los días me repetía: «¡Y eso que estamos haciendo arte!»

Los autores noveles constituyen un problema apremiante. No sé si la palabra exacta sería: un problema dramático, por lo menos para los que andamos por toda España, y en cada lugar experimentamos personalmente la angustia de tantos cientos de autores en potencia como resulta que tenemos en nuestro país.

Y las posibilidades de que estrene un autor novel son escasas. Yo no tengo inconveniente en firmar que para decidirme a montar una obra de autor desconocido hace falta que yo esté seguro de que es superior a cualquier otra de autor consagrado. Y esto es natural, porque sólo ese convencimiento puede decidirme a afrontar los riesgos enormes de su estreno, teniendo en cuenta todo lo que una compañía expone en cada obra que monta. Esto quiere decir sencillamente que el problema de los autores noveles no puede ser resuelto por las compañías particulares.

Pero como por otro lado el teatro necesita que no se agote nunca la cantera de sus autores, tampoco podemos eludirlo. La solución de mayor alcance que se ha empleado hasta ahora es la de los concursos. Ahora bien, de los concursos no podemos esperar más que el estímulo para que se produzcan obras, puesto que la calidad de ellas depende exclusivamente de sus autores y por regla general esos autores no logran infundir a sus creaciones las calidades necesarias, por una lógica falta de experiencia. Sin embargo, a la larga, de cuando en cuando, es en un concurso donde ha surgido precisamente el nombre nuevo. Hoy tenemos la prueba patente en varios de los autores consagrados.

Yo creo, no obstante, que la verdadera solución de este problema estaría en la creación de una especie de teatro laboratorio, donde no se estrenara más que a estos autores. Así podría apreciarse de manera muy clara cuanto de bueno o de malo saliera de ellos. Algo semejante a la experimentación que se hace en otros países, incluso con los autores consagrados, cuando se presentan previamente en pueblos o ciudades de los alrededores las obras que van a estrenarse en la capital.

Relacionado, de manera directa, con esta idea de un teatro experimental y permanente, está el tercero y último de los problemas a que me quería referir: el de la formación inicial de los profesionales del teatro.

Si queremos aspirar a una auténtica superación de nuestro teatro, tenemos que pensar en preparar debidamente a los que hayan de nutrirlo, en sus diferentes tareas y menesteres.

Yo he podido comprobar la atención que en algunos países hermanos de América, por referirnos a algo que he conocido personalmente, se dedica a la preparación de cuantos sienten vocación por el teatro en cada una de sus especialidades. En casi todas sus universidades existen teatros admirablemente dotados, regidos por directores de prestigio y ayudados por cuadros de profesores que no sólo procuran estimular a la juventud hacia el teatro, sino que dan clases y formación teórica y práctica a los estudiantes que pretenden reconvertirse en profesionales y a aquellos otros que simplemente desean recibir cultura teatral.

En España, si exceptuamos el Instituto del Teatro de Barcelona y el propósito de transformar la antigua sección de declamación del Conservatorio en Escuela Superior de Arte Dramático10, no podemos hablar de más.

¿Corresponden estas dos realidades a las exigencias de un teatro de la trascendencia del nuestro? Desde luego, no. Y acaso, no por falta de buena intención en sus dirigentes, sino por carencia absoluta de medios.

Por ventura, la vocación teatral infunde tales impulsos que, sin necesidad de esta formación académica e incluso, venciendo grandes contrariedades e inconvenientes, nos ha permitido a muchos llegar al teatro y completar en él lo que quizá debiéramos de haber aprendido antes, sin agobios ni responsabilidades.

Aunque, en pura teoría, no puede negarse que no es imprescindible el paso por una institución académica para brillar en el teatro, nadie dejará de advertir las ventajas que tiene esa educación previa.

La Dirección General de Teatro y Cine tiene en sus manos las posibilidades decisivas que necesitamos los profesionales para continuar nuestra tarea. La iniciativa nos corresponde y es conveniente que esté en nosotros. Pero el apoyo y la colaboración tienen que venir de la Dirección General. Apoyo no solo en el aspecto económico que, con ser necesario, no es fundamental, sino en el artístico: dando facilidades a las empresas de verdadera calidad; haciendo que la censura no se reduzca a una función agria y negativa, sino que sea positiva y orientadora; estimulando la producción por medio de premios que deben ser numerosos e importantes; en fin, protegiendo al teatro como lo que en realidad es: una de las expresiones más auténticas de la cultura nacional.

Para todo esto yo pido a la Dirección General que acometa definitiva y rápidamente la elaboración de una ley orgánica del teatro.

Entretanto, confiados en el entusiasmo que por todas partes alienta de nuevo en pro del teatro, que cada uno continúe trabajando en la tarea que le corresponda. Yo, desde mi despacho improvisado en el teatro donde actúa mi compañía, sigo en contacto con mis problemas, mis actores y mi público. Para colaborar, en la medida de mis modestos esfuerzos, a esa magnífica realidad de que por toda España, en más de un millar de teatros, todos los días a las siete y a las once, se levante una vez más el telón.

Por Joy Rea (Traducción de B. Gonzalo Soria)

Una forma dramática poco conocida fuera de España y en este país solamente tratada por un autor es el «esperpento», una especie de drama cruel e inhumano. Algo, como ha dicho un crítico español, tan distinto de una farsa como una farsa lo es de una comedia, ésta a su vez de un melodrama y el melodrama de la tragedia. Valle-Inclán, su descubridor, ruega su paternidad e insiste en que el primer autor de «esperpentos» fue Goya, aconsejando a aquellos que quieren una elemental definición de esta palabra pasarse por la calle del Gato, en Madrid. La calle del Gato está al lado de la plaza de Santa Ana. Mide unos 2,70 metros de ancha. Los gatos se pasean por ella y algunas viejas viciosas se sientan en las puertas de los cafés. De noche los faroles parecen dar más sombras que luces. La vida del resto de la ciudad parece detenerse aquí, y pocas personas la frecuentan, excepto aquellos que, por divertirse, se miran en los espejos cóncavos. En sus Luces Bohemias12 Valle-Inclán describe dos pícaros madrileños, hambrientos, helados e ingeniosos, que se paran ante ellos. Uno de los dos, Max Estrella, poeta y ciego, deduciendo la fisonomía que ofrece su amigo en el espejo, exclama: «¡Don Latino de Hispalis, muchacho extraño, yo escribiré algo sobre ti y serás inmortal!». Don Latino, recordando su vida al principio en Sevilla, durante su juventud en París y en la actualidad inserta en la bohemia madrileña, pregunta: «¿Será una tragedia, Max?». Cuando Max advierte que su tragedia no lo será, propiamente, Don Latino dice: «Bueno; pero será algo. Una comedia, una tragedia o algo parecido de ellas». Max replica, simplemente: «Un esperpento. Lo que yo escriba sobre ti no será tragedia, comedia ni cosa semejante. Será un esperpento».

La palabra «esperpento» quiere decir, en español, «persona fea y ridícula». Don Latino, a pesar de conocer las excentricidades de su amigo, se apresura a cambiar de conversación. Pero Max da una definición de «esperpento» como forma literaria. Sería muy curioso observar la imagen que los héroes famosos ofrecerían ante estos espejos. Y añade que la misma España es una deformación de la civilización europea. Goya fue el primero que lo hizo notar y Max apunta que una deformación no existe mientras una perfección matemática sostiene a la persona, pero que sería curioso ver, por ejemplo, el reflejo cóncavo de Hamlet. Sí, dice Don Latino, los reflejos que ellos ven en los espejos son los absurdos reflejos de una desacertada época de España, cuya verdad sólo puede ser contrastada al verla deforme.

La desfigurada realidad que se contempla en un espejo cóncavo no es, exactamente, la definición completa de «esperpento». Este es una forma dramática en que los caracteres se presentan, aparte su desfiguración, como títeres. En Luces bohemias algunos de los amigos de Max son considerados como títeres cuando están reunidos, de pie, en la buhardilla, y Zaratustra, el editor madrileño que ayudaba a los escritores, tiene, asimismo, un extraño movimiento de marioneta. Y en El dilema del teniente13 la arenga que Don Friolera pronuncia, cuando se escapa después de haber matado a su esposa, es una caricatura del drama Otelo.

Este «esperpento» citado es un guiñol dentro de otro. Don Estrafalario, aficionado a la literatura, con gafas y barbas como Valle-Inclán y su amigo Don Manolito el Pintor, ambos intelectuales, están viajando por España. Aparecen en el patio de una posada en Santiago el Verde, un pueblecito de la frontera con Portugal, donde encuentran un cuadro de Orbaneja y un teatro de marionetas para cada uno de ellos, respectivamente.